科研进展丨多组学“解码”纳米塑料表面电荷效应对细菌抗生素耐药性的调控机制

作者: 来源:生态农业团队 2025-06-20

近日,农业农村部环境保护科研监测所农业生物多样性与生态农业创新团队采用转录组学、蛋白质组学、全基因组等多组学方法,系统阐明了携带不同表面电荷的纳米塑料对大肠杆菌抗生素耐药性的影响作用,并揭示了其关键分子机制。同时指出表面携带正电荷的纳米塑料能够通过垂直传递和水平转移两个途径促进抗生素耐药基因传播的环境风险。相关研究成果发表在《iMeta》杂志上。

纳米塑料作为一种新兴环境污染物,其分布广泛,能够促进细菌抗生素耐药性的发展,对生态系统和人类健康构成重大威胁。然而表面携带不同电荷的纳米塑料对细菌抗生素耐药性的调控作用及其关键机制尚不明确。

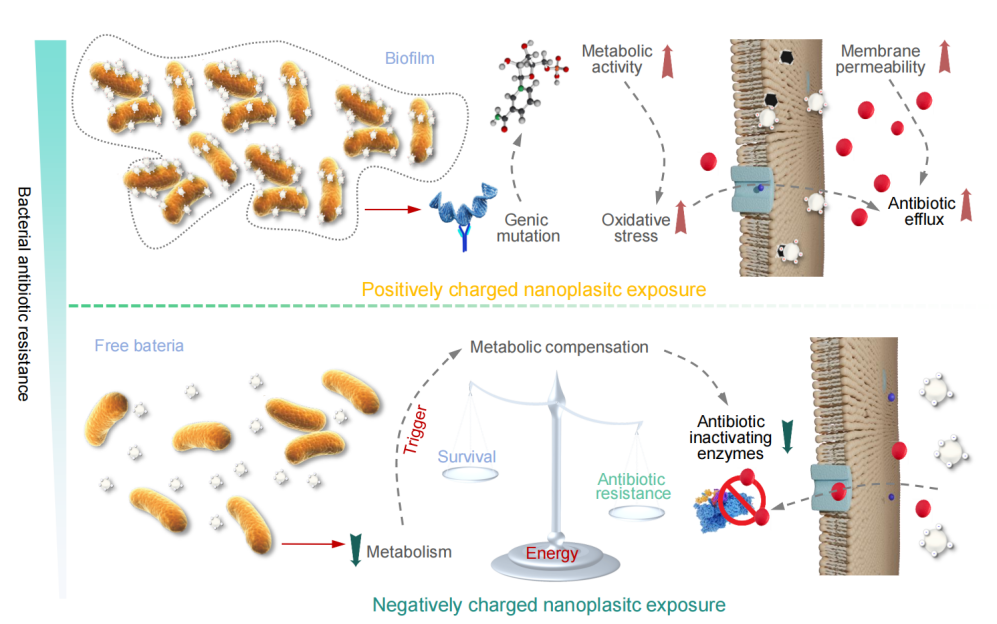

本研究探究了携带不同表面电荷的纳米塑料对大肠杆菌抗生素耐药性的影响,联合转录组、蛋白组及全基因组学等多组学方法解析其分子机制。研究表明,在高浓度(50 mg/L)的纳米塑料暴露环境下,表面携带正电荷的纳米塑料显著增强了大肠杆菌的抗生素耐药性,而表面携带负电荷的纳米塑料则抑制了其抗生素耐药性发展。整合转录组学和蛋白质组学分析发现,携带正电荷的纳米塑料能够增强大肠杆菌的氧化应激耐受性并提高抗生素外排泵的功能,从而促进抗生素耐药性。相反,表面携带负电荷的纳米塑料则能够抑制生物膜形成并扰乱细菌代谢,进而触发大肠杆菌的代谢补偿,抑制抗生素耐药性。此外,基于全基因组与水平转移模型发现,表面携带正电荷的纳米塑料能够同时促进耐药基因的垂直传递和水平转移,这将扩大细菌抗生素耐药性的环境传播风险。本研究为深入理解纳米塑料表面特性对细菌抗生素耐药性的影响提供了理论数据,为制定消减细菌抗生素耐药性污染策略奠定了基础。

该研究得到了国家资助博士后研究人员计划C档资助、中国农业科学院创新工程绿色低碳科学中心重点任务、中国农业科学院青年创新专项、环保所所级青年人才项目等项目的支持。

原文链接: https://doi.org/10.1002/imt2.70056